Issue and Date

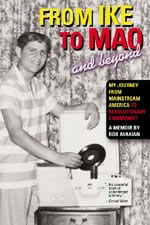

From Ike to Mao and Beyond

MY JOURNEY FROM MAINSTREAM AMERICA TO REVOLUTIONARY COMMUNIST

Autobiografía de BOB AVAKIAN

En nuestro portal se encuentran ahora grabaciones de la autobiografía de Bob Avakian, From Ike to Mao… and Beyond, leídas por él (en inglés). Simultáneamente, vamos a publicar una serie de pasajes del libro en este periódico. Las grabaciones están en revcom.us y en BobAvakian.net. En el número 44 publicamos pasajes de los Capítulos 1 y 2: “Mis padres” y “Una nación bajo dios—Niñez en los años 50”. En el número 45 publicamos pasajes de los Capítulos 3 y 4: “El mundo se va abriendo” y “La preparatoria”. Esta semana publicamos pasajes del Capítulo 5. El audio de los Capítulos 1 a 4 está en nuestro portal. El del Capítulo 5 estará el lunes 8 de mayo.

From Ike to Mao and Beyond

Capítulo 1: “Mis padres”

Capítulo 2: “Una nación bajo dios—Niñez en los años 50”

Capítulo 3: “El mundo se va abriendo”

Capítulo 4: “La preparatoria”

Capítulo 5: “Un hilito de vida”

Descarga el audio (en inglés) en:

revcom.us

bobavakian.net

Bob Avakian lee de su autobiografía

Pide el libro en librerías o en la internet en insight-press.com

Capítulo 5: Un hilito de vida

Me matriculé en Cal una semana antes del comienzo de clases y ahí mismo empezamos las prácticas del equipo de fútbol americano. Yo estaba muy entusiasmado, pero nos dieron manuales para estudiar jugadas y vi que iba a ser como un trabajo. En la prepa teníamos que aprender jugadas y que practicar, pero no era tan serio. Predominaba la camaradería y, debido a la experiencia social (en una prepa como la mía), era divertido. En la universidad luego luego vi que la atmósfera era diferente. De todos modos, como me encantaba el fútbol y como ese era uno de mis sueños, quería jugar en el equipo.

Ay, esto no tiene buena cara… Al hospital

Esa semana me empecé a sentir mal: vomité mucho y subí de peso un montón aunque comía lo de costumbre. Yo pensé que era una gripe o algo por el estilo, pero vomité toda la semana. Una cosa es vomitar una o dos veces un día, o un par de días, pero fue toda la semana. Cada vez que hacía el menor esfuerzo, al rato me sentía muy mal; si me daba hambre y comía, ahí mismo me sentía mal. Ese semestre todavía vivía en casa de mis padres, así que al final les dije que iba a ir a la clínica estudiantil a ver qué tenía, si era gripe o qué. Mi papá me llevó y recuerdo lo que me dijo en broma cuando me bajé del carro: Bueno, que no te hospitalicen.

Entré a la clínica, describí mis síntomas y me hicieron un análisis de orina y de sangre. Al poco rato el médico regresó y me dijo: Te tenemos que internar porque tienes tejido renal en la orina; tienes albúmina, proteína, en la orina y eso indica que la función renal anda mal. Dicho eso, me instalaron en un cuarto y cuando mencioné que había ganado peso inexplicablemente, el médico dijo que no me dieran nada de comer pero que podía tomar la cantidad de agua que quisiera para ver qué pasaba. En unas pocas horas subí 5 libras porque los riñones prácticamente no funcionaban y retenía toda el agua que tomaba.

Mis padres llamaron a un amigo médico y le pidieron que fuera a verme. Cuando le contaron el resultado de los análisis, comentó: Ay, esto no tiene buena cara. Después les explicó que posiblemente tenía un problema grave de los riñones. Yo estaba en una habitación con otros tres pacientes y cuando ese médico entró todos tenían visitas que hablaban y se reían. Él les gritó a todos: Cállense, silencio, ¿no se dan cuenta de que este paciente está muy enfermo? Así fue como me enteré de mi estado de salud. Sabía por los análisis que tenía un problema y el aumento de peso era inquietante, pero el médico me soltó la noticia como una bomba: “este paciente está muy enfermo”. De inmediato me pasaron a una habitación privada.

Todo eso sucedió muy rápido. Al día siguiente el director médico de la clínica estudiantil fue a verme y se hizo cargo de mi caso porque reconocía que mi enfermedad era seria, y me lo dijo francamente. Se llamaba Mort Meyer. Estuve un par de meses en el hospital, muy enfermo, porque los riñones se me paralizaron completamente.

Pero es interesante que aunque me decían que estaba grave y, por lógica, eso implicaba que me podía morir, yo nunca pensé en la muerte. Sabía que estaba muy enfermo y la cuestión era cómo mejorar, eso era lo que pensaba. Mis padres entendieron las implicaciones de la enfermedad; al fin y al cabo, en esa época no se hacían transplantes. Me podrían hacer diálisis, que básicamente saca la sangre del cuerpo, la filtra y la regresa al cuerpo, porque los riñones no la estaban filtrando, y casi me hacen eso. Pero uno no podía vivir indefinidamente con diálisis y no era tan avanzada como es ahora. Sé que mis padres entendieron de inmediato la gravedad de la situación. Mi padre era muy afectuoso y no era de los hombres que esconden sus emociones, pero por lo general no lloraba en frente de otras personas. Mi madre y mi hermana me contaron después que se encerró en un closet a sollozar.

Para salvarme la vida, me convirtieron en una especie de tubo de ensayo. Todas las mañanas me sacaban sangre para analizarle la composición química. Como los riñones no me funcionaban, no pude comer nada por un mes. Podía tomar 500 mililitros de agua más una cantidad igual a la que orinara ese día, pero era muy poca porque los riñones son los que producen la orina. Como no orinaba, se me acumulaban toxinas urémicas en la sangre; el médico me miraba los ojos y veía que tenía toxicidad urémica.

Por las mañanas me sacaban sangre y, si tenía bajo el potasio, me daban potasio durante el día; si lo tenía alto, me daban algo como contrapeso. Me sentía como un tubo de ensayo al que le ajustaban la química, especialmente durante la fase aguda, que duró más de un mes. No me dejaban comer nada para no complicar más el cuadro, pues cada vez que uno come cambia el balance químico de todo el cuerpo.

Aunque no comía, vomitaba tres o cuatro veces al día. Vomitar se volvió algo como sonarse la nariz. Era desagradable, pero me acostumbré tanto que si tenía visitas y me daban náuseas, les decía: Disculpen un momento que tengo que vomitar. Lo duro es que me daba mucha hambre. Al otro lado del pasillo estaba un chavo con hepatitis y, como esa enfermedad debilita mucho, le daban 5000 calorías diarias. Me contaba que tenía que tomarse dos o tres leches malteadas al día y a mí me daba envidia. En el hospital, si uno no está muy enfermo, uno de los momentos agradables del día es la llegada de la comida: rompe la monotonía y calma el hambre. Yo oía los ruidos de las bandejas, pero no podía comer nada. Tenía hambre, pero de haber comido me hubiera sentido peor. Todavía recuerdo cuando por fin me dejaron comer algo: un durazno. Recuerdo lo agradecido que me sentí y lo mucho que se lo agradecí al ayudante que me lo llevó con mucha fanfarria.

Fue muy difícil. El tratamiento no era tan malo como la enfermedad, pero a veces me lo parecía. Por ejemplo, me tenían que dar mucho potasio de una forma u otra y una vez me dieron unas cápsulas inmensas llenas de potasio y me tuve que tomar como 15; tomaba unas cuantas y las vomitaba, y me tocaba volver a empezar. O me daban potasio líquido: una vez, pasada la fase aguda, me llevaron un vaso de jugo de naranja y me dijeron que tenía un poco de medicina; el primer trago fue de un sabor espantoso que me hizo temblar de pies a cabeza. Cuando pregunté qué era eso tan horrible me dijeron que era una cucharadita de potasio. Yo dije: La próxima vez que me traigan potasio, por favor tráiganlo separado del jugo de naranja para tomarme el potasio y bajarlo con el jugo. Después he usado eso como una metáfora: la cucharadita de potasio que echa a perder todo un vaso de jugo de naranja.

Sin embargo, fue peor antes cuando no podía tomar el potasio porque vomitaba; entonces resolvieron dármelo por vía rectal, gota a gota, ocho horas seguidas. No duele pero se va sintiendo presión, como ocurre con una inyección intravenosa. Si los enfermeros no checan con frecuencia, el goteo empieza a acelerar y, como los enfermeros andan ocupados, las gotas caen más y más rápido, y la presión aumenta. Una vez llevaba como siete horas y 45 minutos de las ocho horas, y la presión se estaba volviendo inaguantable; yo llamé y llamé a los enfermeros para que pararan el goteo, ¡pero no vinieron y se me salió todo! Y a empezar otra vez. Me tocó pasar por cosas así para curarme, especialmente en la etapa aguda.

Fue algo muy difícil, tanto psicológica como físicamente. Por ejemplo, una vez mis padres comprendieron lo enfermo que estaba, y yo también, porque era sábado y estaban transmitiendo un partido de fútbol de Cal por la radio y, cuando mi padre me preguntó si quería oírlo, yo a duras penas pude decir que no, que me sentía muy cansado. Ellos sabían que, si ni siquiera tenía alientos para oír un partido de fútbol, la situación era grave.

En otra ocasión fue a verme otro médico que no era el doctor Meyer y me preguntó cómo me sentía. Yo le contesté que no me sentía bien y empezamos a hablar. Le dije: Esto es lo que me preocupa. A veces, cuando me paro al baño o por pararme, si puedo, al poco rato me siento débil, pero me puedo sentar; y si estoy sentado y me siento muy débil, me puedo acostar; ¿pero qué hago cuando estoy acostado y me siento muy débil y mal? El médico me miró y me dijo que en esos casos procurara descansar. Después me di cuenta de que estuve a punto de morir, que ese era el fondo de mi pregunta, y el médico por supuesto lo sabía, ¿pero qué podía decirme?

Nunca tuve la actitud de “estoy enfermo, me voy a dejar morir”. Mi actitud era más bien: “estoy enfermo, me voy a mejorar”. Siempre le preguntaba al médico cuándo me iba a mejorar, cuándo me iba a curar. Aunque la enfermedad me tomó desprevenido y me noqueó, como era joven, pensaba: “Voy a superar esto, lo voy a conquistar, me voy a recuperar, voy a volver a hacer lo de antes”. Pero por supuesto es muy difícil cuando uno tiene la actitud de los muchachos ―que se sienten invulnerables, optimistas, entusiastas y muy confiados sobre la vida―, y de repente todo se va a pique y apenas tiene un hilito de vida y se siente completamente vulnerable, como nunca antes; es muy difícil.

La crisis de misiles de Cuba: El mundo pendiente de un hilo

Durante la crisis de misiles de Cuba, en 1962, los sucesos mundiales y sus implicaciones dominaron mis pensamientos mucho más que mi propia enfermedad. Todo mundo se daba cuenta (todo el que prestaba atención y la mayoría no podía evitarlo) de que el mundo se podía acabar en cualquier momento. Todavía recuerdo que sentía muy profundamente, en la médula de los huesos, que el mundo entero se podía acabar. Yo estaba en la universidad de nuevo, por unas horas al día, y seguí esos sucesos con mucha preocupación.

Aquí solo oímos el lado de los imperialistas yanquis, eso es lo que nos machacan todo el tiempo, y un incidente dramático que todavía vuelven a pasar de vez en cuando de esa crisis fue cuando Adlai Stevenson, representante ante las Naciones Unidas, dio un discurso y mostró fotos de misiles soviéticos en Cuba. Después se volteó hacia el embajador soviético y le dijo: ¿Hay o no hay misiles soviéticos en Cuba? Yo puedo esperar su respuesta hasta que las ranas críen pelos. El embajador soviético no contestaba y Stevenson seguía diciendo una y otra vez: ¿Hay o no hay misiles soviéticos en Cuba? Pero no mostraron que hacía un año, a comienzos de la presidencia de Kennedy, Adlai Stevenson negó vehementemente en las Naciones Unidas que Estados Unidos tuviera que ver con la invasión de playa Girón en Cuba, lo cual era una mentira patente. Muestran un incidente como punto saliente de la historia, pero no muestran el otro, cuando Stevenson mintió descaradamente en frente de todo el mundo.

Kennedy impuso un bloqueo naval de Cuba y anunció que si un buque soviético trataba de entrar a Cuba, lo consideraría un acto de guerra y respondería. El pretexto de Kennedy, recuerdo claramente, era que instalar misiles soviéticos en Cuba era una violación de la Carta de las Naciones Unidas. Bueno, aunque ya para esa época yo tenía muchas sospechas del gobierno, aunque me enfurecían las injusticias de la sociedad estadounidense, especialmente la opresión de los negros, todavía quería confiar en el gobierno; quería creer que era posible presionar al gobierno a actuar como es debido; y no quería creer que el presidente mentiría abiertamente cuando el destino del mundo estaba en juego. Mi reacción, viendo que el futuro del mundo pendía de un hilo, fue: quiero saber la verdad.

Fui a la biblioteca de la universidad, saqué la Carta de las Naciones Unidas y la leí de punta a punta esperando encontrar, ingenuamente, algo que dijera: “Es una violación de esta Carta que la Unión Soviética instale misiles en Cuba”. Por supuesto no encontré nada por el estilo. Seguí buscando a ver si instalar misiles en otro país era una violación. Por supuesto la Carta no decía nada por el estilo y, como sabría después, Estados Unidos tenía misiles en muchas partes, por ejemplo en Turquía, más cerca de la frontera soviética que Cuba de la frontera estadounidense, y aunque eran misiles más viejos podían detonar armas nucleares, y la prensa tampoco decía nada sobre eso. Seguí buscando en la Carta cualquier cosa que justificara las palabras de Kennedy; la leí varias veces de principio a fin y no encontré nada.

Kennedy mentía y lo que en realidad decía era: Nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana y nadie puede hacer nada que no nos guste. Esa era la lógica que seguía entonces y es la lógica que sigue hoy Bush. Me encantan unos versos de una canción de Bob Dylan sobre un refugio nuclear, cuando un tipo trata de entrar y el dueño del refugio le dice: “vete o te descuartizo”. El verso siguiente es: “Yo le dije, oye, a Jesús también lo echaron, y él me contestó: tú no eres él”. Esa manera de pensar, o de no pensar, que capta Dylan en esa canción, esa incapacidad o negativa a pensar de modo abstracto, a abstraer de una situación a otra, a aplicar un principio consecuentemente (lo que se aplica a ti no se aplica a mí; yo puedo hacer lo que quiera y tú no lo puedes hacer si yo no quiero), esa misma lógica de “tú no eres él” o “tú no eres yo” la estaba aplicando Kennedy. Para mí fue un gran shock: conocía ciertas injusticias de la sociedad estadounidense, pero mentir a ese nivel, mentir ante el mundo cuando el destino del planeta estaba, textualmente, en juego, era mucho más de lo que yo esperaba. Puede parecer raro ir a examinar la Carta de las Naciones Unidas, pero había tanto en juego que yo pensaba: tengo que saber la verdad; no puedo aceptar así no más lo que dice, aunque sea el líder del país, cuando hay tanto en juego.

Claro que eso no me volvió comunista de inmediato; todavía me oponía al comunismo, a lo poco que sabía del comunismo, pero me sacudió y me siguió dando vueltas en la cabeza cuando se desenvolvieron otros sucesos, como Vietnam. La crisis de los misiles de Cuba y la lucha por la igualdad en la vivienda reforzaron la sensación de que en el mundo sucedían cosas importantes y de que yo debía hacer algo al respecto, de que debía hacer algo importante con mi vida cuando me recuperara. Todavía me apasionaban los deportes y similares, pero eso era algo para divertirse ―bueno, se le puede dedicar la vida a eso, y siempre he pensado que si no hubiera acabado siendo comunista, hubiera sido entrenador de baloncesto de preparatoria―, pero pensaba que debía dedicar mi vida a algo más que a los deportes, por más que me apasionaran. Con tantas cosas de importancia en el mundo, quería hacer algo con mi vida que valiera o, para usar la frase de la época, que tuviera relevancia, y no que apenas fuera una pasión personal.

Si le gusta este artículo, suscríbase, done y contribuya regularmente al periódico Revolución.